-

云南省科学技术发展研究院与湄公学院赴云南师范大学调研座谈

2025-04-09

-

湄公学院战略规划国别咨询会在昆举行

2025-04-09

-

2025年小学科学教师素质能力提升楚雄培训班成功举办

2025-04-09

-

速览创新云南3月精彩瞬间

2025-04-08

-

云南省科技厅召开厅机关离退休人员工作领导小组暨厅系统离退休人员工作会议

2025-04-03

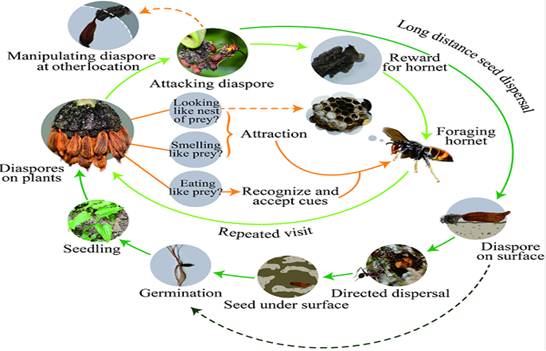

胡蜂传播,即种子被胡蜂科昆虫进行传播,是蚁播植物中罕见的种子传播类型。目前仅在3个被子植物科中被发现,即Vancouveria hexandra、龄草属的种类、沉香属的种类。然而胡蜂到底是偶然传播蚁播植物的种子,还是它们之间已形成互利合作的稳定进化关系却没得到机制上的阐述。种子释放视觉的、嗅觉的或味觉的信号是否能指引胡蜂定向识别和传播种子也是有待解决的问题。考虑到社会性,胡蜂是泛化的捕食者,胡蜂对昆虫体表的碳氢化合物十分敏感,研究团队推测“闻起来像猎物”可能是胡蜂传播种子的重要原因。虽然胡蜂传播种子十分罕见,但胡蜂飞行能力强,能促进蚁播植物进行长距离传播,从而使之更有利于拓展新生境、促进居群间的基因交流、减少亲本与后代的竞争等。解析胡蜂的感知系统和种子信号的关系,将有助于理解胡蜂在植物长距离传播中扮演的角色及其进化意义。

研究团队在进行百部属植物调查时发现大百部蒴果内的传播体在其自然生境及植物园人工栽培条件下均会被胡蜂取食和传播。胡蜂取食大百部传播体的过程极像它们取食其昆虫猎物时的行为:觅食的胡蜂呈现之字形的飞行轨迹靠近大百部的传播体,当接近传播体的距离约10cm时,胡蜂会猛扑向传播体,仿佛正在捕食潜在的猎物。当胡蜂花费几分钟咬掉携带油质体的种子后,它会飞行一定距离,找到适合的地点对携带的传播体进行加工,该行为也类似胡蜂加工昆虫猎物时的行为(将猎物去头去尾,只取食中间的肌肉部分,然后将这部分用口器和脚搓揉成肉糜并带回巢穴饲喂幼虫)。胡蜂搓揉大百部传播体,咬掉大部分油质体后丢弃的种子落到地面上会被觅食的蚂蚁进行第二次传播。

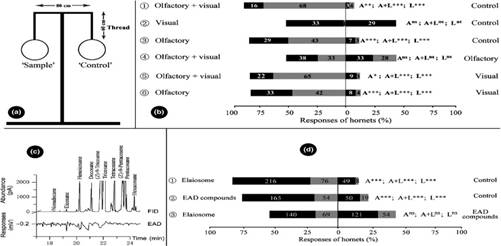

孙卫邦研究员带领的极小种群野生植物综合保护团队的陈高博士通过和中科院西双版纳热带植物园汪正威博士、文平博士及华中师范大学的艾辉博士合作,通过野外调查、化学分析、触角电位测定、胡蜂触角上的蛋白受体确定及系列的行为实验,解析了大百部种子被胡蜂传播的机制。研究揭示:① 胡蜂在大百部种子传播过程中扮演长距离传播的角色;② 大百部油质体在模拟昆虫血淋巴的同时,释放的嗅觉线索是维持胡蜂和大百部传播体关系的重要信号;③ 胡蜂和蚂蚁协作传播大百部种子的行为可以用来解释该物种目前的分布格局。研究成果以“Hydrocarbons mediate seed dispersal: a new mechanism of vespicochory”在线发表于植物学领域主流期刊New Phytologist上(Chen et al., 2018)。本研究能为解析其他蚁播植物居群时空分布格局形成的研究提供理论基础和新的思考视角。探索这些不常见的种子传播策略有利于我们真实地了解复杂的动植物互惠关系。

大百部蒴果的视觉、味觉和嗅觉信号和胡蜂的潜在关系

种子附属物释放的烷烃和烯烃信号能操作胡蜂的行为