-

云南省科学技术发展研究院与湄公学院赴云南师范大学调研座谈

2025-04-09

-

湄公学院战略规划国别咨询会在昆举行

2025-04-09

-

2025年小学科学教师素质能力提升楚雄培训班成功举办

2025-04-09

-

速览创新云南3月精彩瞬间

2025-04-08

-

云南省科技厅召开厅机关离退休人员工作领导小组暨厅系统离退休人员工作会议

2025-04-03

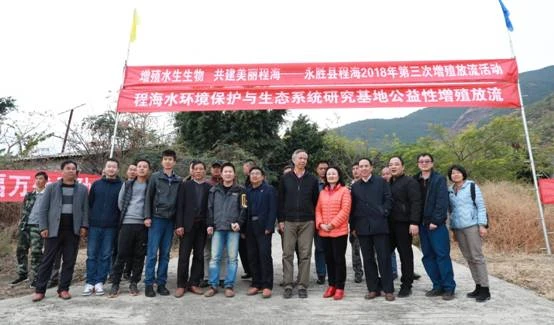

2018年12月18日,程海湖畔风和日丽,永胜县2018年“增殖水生生物 共建美丽程海”第三次增殖放流活动在此举行,当天共向程海投放土著鱼苗约51万尾。此次放流的品种,是永胜创意工贸有限公司土著鱼扩繁基地人工繁殖的大眼圆吻鲴、杞麓鲤两种程海土著鱼,其中圆吻鲴6万尾,杞麓鲤45万尾,总价值100万人民币。其中永胜县人民政府筹资40万元,云南省环境科学院、中科院昆明动物研究所、永胜创意工贸有限公司共同筹资60万元。至此,今年举行的3次活动已共向程海湖投放土著鱼苗92万余尾。

放流活动后,中国科学院昆明动物研究所、云南省环境科学研究院、云南省生态农业研究所、安徽城建设计研究总院相关科研人员汇同丽江市、永胜县人民政府及相关部门、程海湖区相关乡镇及村委会召开了第二届程海水环境保护研讨会,共商进一步推进程海湖滨带和程海湖生态恢复建设与保护。

“云南不少地区土著鱼的种类、数量在急速减少。最近20多年,程海的白鲦鱼、大眼圆吻鲴、中华倒刺鲃等土著特有鱼类已经高度濒危。” 中国科学院昆明动物研究所党委书记、博士生导师杨君兴说。

为破解这一难题,2016年以来,云南省环境科学研究院、中国科学院昆明动物研究所强强联合,依托程海边永胜县创意工贸有限公司的土著鱼养殖基地,以“土著物种恢复-水生态效应-水环境改善”为主线,围绕解决程海水环境质量改善和生态系统功能恢复两大重要科学问题,开展程海湖滨带生态修复条件研究和土著物种种群恢复与保育研究,同时探索我省其他八大高原湖泊水生生态改善开创一种新的保护恢复模式。

几方于2017年11月共同建立了“程海水环境保护与生态系统研究基地”,从水生生态系统结构与功能分析、土著水生生物群落的重建与恢复、湖泊水环境治理及湖滨带生态系统修复技术研发等领域展开了系统研究。以保护和恢复程海关键土著物种作为生态系统重建为先导,通过恢复程海白鱼、杞麓鲤、大眼圆吻鲴、中华倒刺鲃和程海红鮊等土著特有鱼类,结合不同生境中回植海菜花、苦草等高原湖泊特色沉水植物,重建土著水生生态群落,疏通营养物质(氮磷)沿海菜花和土著鱼两条路径顺利上岸,实现海菜花和土著鱼类的经济价值,使得湖泊生态系统形成海菜花和土著鱼为代表的土著水生生物多样性,实现生态治理、生物多样性保护和程海经济共同发展的可持续体系。

“程海的土著鱼种恢复必须依靠科技的力量。” 永胜创意工贸有限公司土著鱼养殖基地负责人苏学敏说。苏学敏1983年从部队退伍后,回到家乡程海边上搞起了车辆修理、工程建设,建立了永胜创意工贸有限公司,20余年积累了近千万资金。“但目睹了程海的多种土著鱼越来越少,几近灭绝。”苏学敏说:“作为一个程海人,总想为之做点什么。”

2005年,苏学敏在程海边上的金兰村搞起了土著鱼驯化养殖基地,占地70亩,还种了些龙眼树和其他果木。“谁知这一路走来,却比原来想象的要艰难得多。” 苏学敏说:“年复一年高价寻找种鱼——程海白鱼、中华倒刺鲃、圆吻鲴、杞麓鲤,每尾收到一百、两百元,有时好几天也找不到一尾。又没有技术,经常死鱼,鱼不产卵,卵不孵化,繁殖成功率极低,几乎搞得倾家荡产。” 直到2010年以后,才陆续有了一点起色,2012年获得第一项土著鱼繁殖发明专利,2013年企业成为云南省科技型企业。

“省、市、县科技部门不断支持。特别是与省环境科学研究院、省渔业科学研究院、中科院昆明动物研究所合作后,许多科技问题才迎刃而解。” 苏学敏说:“现在,程海白鱼、红翅鱼、中华倒刺鲃、杞麓鲤和高背鲫鱼5种程海土著鱼人工繁殖成功,基地已经能年产程海土著鱼苗1000万尾左右。”

“程海地处世界自然遗产‘三江并流’金沙江中段,是云南省九大淡水湖泊之一,也是世界上三大天然生长螺旋藻的湖泊之一,共计有鱼类25种,浮游植物125种。”永胜县副县长关永明说。

关永明表示,在水生态修复方面,《丽江永胜程海总体规划》已经公布实施,《丽江市永胜县程海流域控制性环境总体规划(2017—2030年)》已通过省级评审。今年将增殖放流土著鱼苗210万尾,对银鱼实行集中捕捞;加快程海土著鱼扩繁工作,扩繁程海杞麓鲤鱼鱼苗200万尾,程海白鱼鱼苗1万尾,程海圆吻鲴鱼苗20万尾。同时加大生态修复力度,完成程海流域1500亩人工造林完成栽植,完成年度退耕还林经济林果带建设任务3567亩。

“重建土著水生生态群落是一个漫长的过程,但只要政府部门、科技部门、当地干部群众共同努力,携手共进,曙光就在前头!” 杨君兴说:“程海土著鱼人工繁殖基地还必须扩大,要做到每年放流几千万尾、上亿尾,若干年后使土著鱼及其他生态群落正常繁衍生息,程海生态恢复如初,程海区域的绿水青山真正变成金山银山。”